“三池两坝”是一种高效、生态的淡水养殖尾水处理工艺,通过物理沉淀、生物降解与生态净化相结合的方式,实现对尾水的有效治理。其核心在于每个环节精准的技术控制,以下将详细解析各单元的技术要点。

一、系统构成与流程

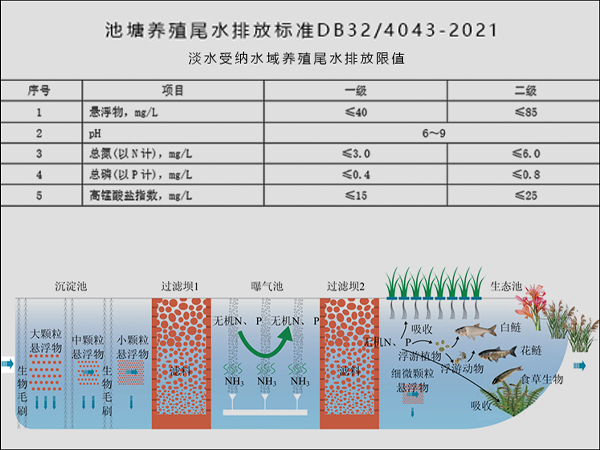

该工艺由“三池”(沉淀池、曝气池、生态净化池)和“两坝”(两道过滤坝)串联而成。

基本流程为:养殖尾水 → 沉淀池 → 第一过滤坝 → 曝气池 → 第二过滤坝 → 生态净化池 → 达标排放或循环利用。

二、核心单元技术要点详解

1. 沉淀池:物理沉降的基石

·面积配置:占尾水处理设施总面积的30%-50%,是系统中最大的单元。

·结构设计:水深须保持在2.5米以上,以保障足够的蓄水与沉降空间。池内应设置“Z”字型挡水墙,以延长水流路径,提升沉降效果。

·增强措施:在垂直水流方向悬挂生物毛刷(间距约15厘米),用于拦截吸附细小悬浮物。可投加环保沉淀剂,并种植占水面30%-40%的水生植物,以初步吸收氮磷营养物质。

2. 过滤坝:精细过滤的屏障

·结构与填料:坝体底部需水泥硬化,用空心砖砌筑。填料应分级填充,从下至上使用由大到小的滤料(如碎石、陶粒、火山石),并建议用尼龙网袋分装,便于后期清理更换,防止堵塞。

·尺寸规范:以养殖面积13.3公顷(约200亩)为例,坝宽不应少于2米,坝长不应少于6米。养殖面积每增加6.7公顷,坝长相应增加1米。

3. 曝气池:生物降解的核心

·面积与设备:面积约占处理设施总面积的5%。关键设备是曝气系统,曝气头的布置密度为每3平方米不少于1个,安装时需距离池底30厘米以上。

·动力匹配:罗茨风机的功率配置需充足,一般为每100个曝气头配备不小于3千瓦的功率。

·运行维护:水深应大于2米,池底可铺设纳米曝气管盘。必须定期检查曝气孔是否堵塞,并每3-6个月对设备进行一次系统性检测,确保增氧效果。

4. 生态净化池:生态净化的终点

·生物配置:这是实现水质最终净化的关键。池内需立体种植沉水、浮水、挺水等水生植物,覆盖约60%的水面,其中常绿植物占比应超50%,以高效吸收氮、磷。

·生物调控:投放滤食性生物形成生态链,如每667平方米(约1亩)水面放养30-50尾鲢、鳙等滤食性鱼类,以及50-80公斤的螺、贝类,用于滤食浮游生物。

·微生物强化:定期泼洒芽孢杆菌、光合细菌等微生物制剂,加速分解水中有机污染物。

三、效果监测与维护要点

·取样检测:是评估处理效果的关键。应在尾水排放12小时后,于沉淀池进水口/出水口、过滤坝前端及曝气池进水口等关键节点取样。建议在每年4-5月、7-8月、10月各采样一次,监测水质变化。

·系统维护:定期清理过滤坝滤料、检修曝气设备、调控生态池生物量是保证系统长期稳定运行的必要措施。

四、改进型三池两坝工艺

传统三池两坝工艺一般占地面积通常为:养殖总面积的6%~10%。

改进型三池两坝工艺模式采用特殊的生物填料:促沉生物填料、接触氧化生物填料和过滤生物填料,这些材料可以有效地拦截鱼饵残留和鱼类排泄物,并且其设施使用寿命长。改进后的三池两坝模式可以节省大约45%的土地资源。

改进型三池两坝,兼顾水产养殖的季节性。池塘放空不影响二次净水效果,所用填料均可在再生,克服了传统净水填料失水催化的现象。

欧保公司在地表水处理设备研发应用上有20年的经验,欢迎来电咨询。

>>获得更多的设备信息<<

>>请联系021-58129802<<

低成本项目改造无需大拆大建 可持续微生态单元+太阳能光伏 微生态修正重叠生态位![]() 微生态治理技术核心优势

微生态治理技术核心优势

原有设施利用率>40%UTILIZATION>40% COST SAVINGS

动力可持续DYNAMIC SUSTAINABILITY

提高稳定性MODIFIED OVERLAPPING NICHE